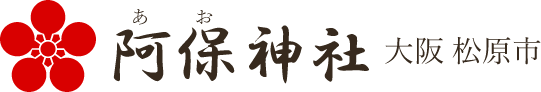

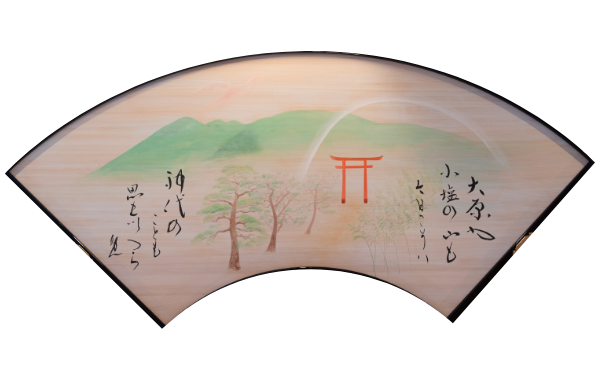

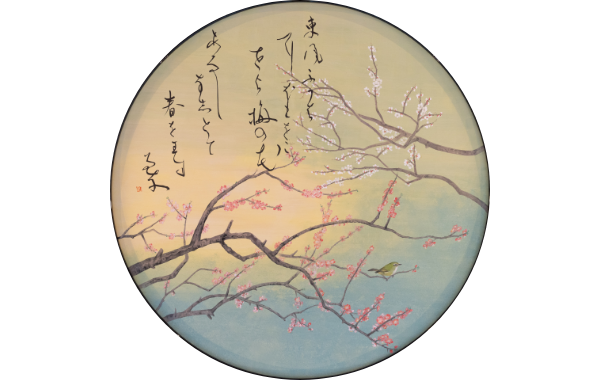

ゆかりの和歌の花天井

テーマ

「思いやり(博愛)」と「知性」がこの世を照らす

主題

千二百年の年月を経て御祭神に祈りを捧ぐ

阿保神社創建の由縁に結び付く和務の天井絵を描く

美しくダイナミックに、そして荘厳によみがえる・・・

絵により感謝を、書により鎮魂を。

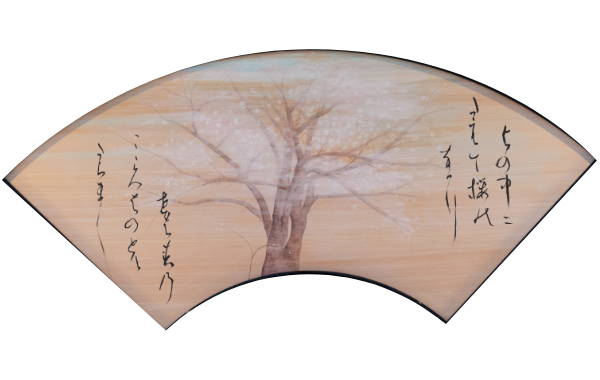

拝殿北側

秋御祭神の潔白の人生神への祈り

一つの風景に対比するものを描き、その中に隠された阿保親王様のご生涯における潔白の真実を物語として浮かび上がらせる

-

このたびは幣もとりあへず手向山 紅葉の錦神のまにまに

菅原道真公 古今集羈旅歌四二〇 百人一首二十四番

-

忘れて夢かとぞ思ふ思ひきや 雪踏みわけて君を見むとは

在原業平公 古今集雑歌下九七〇 伊勢八三段

-

大原や小塩の山も今日こそは 神代のことも思ひいづらめ

在原業平公 古今集雑歌上八七一 伊勢七六段

-

秋の野に笹分けし朝の袖よりも あはで寝る夜ぞひちまさりける

在原業平公 古今集恋歌三 六二二 伊勢二五段

-

ちはやぶる神代も聞かず竜田河 からくれなゐに水くくるとは

在原業平公 古今集秋歌下二九四 伊勢百六段 百人一首第十七番

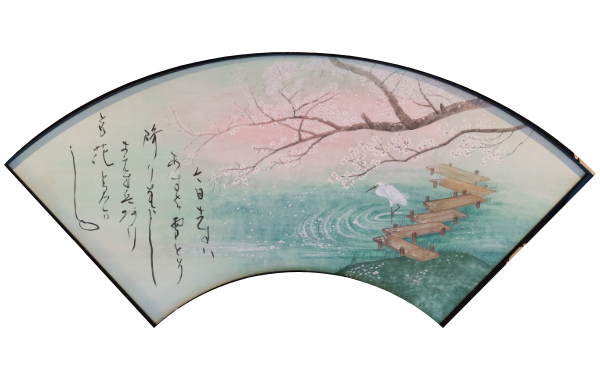

拝殿南側

春日本文化と四季折々の幽玄の美御祭神の善政の志

切り取られた美の一瞬、その中から幾千年を経ても変わらぬ四季折々の究極の美と日本文化の素晴らしさ人生の幽玄そして親王様の善政の志を今の世に伝え浮かび上がらせる

-

こちふかはにほひおこせよ梅の花 あるしなしとて春をわするな

菅原道真公 拾遺集 雑春一〇〇六 大鏡

-

今日来ずは明日は雪とぞ降りなまし 消えずはありとも花と見ましや

在原業平公 古今集春歌上六三 伊勢十七段

-

からころも着つつなれにしつましあればはるばる来ぬる旅をしぞ思ふ

在原業平公 古今集羈旅歌四一〇 伊勢九段

-

世の中にたえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし

在原業平公 古今集春歌上五三 伊勢八二段

-

月やあらぬ春や昔の春ならぬ わが身一つはもとの身にして

在原業平公 古今集恋歌五 七四七 伊勢四段

阿保神社に散りばめられた“由縁”が千二百年の時を経てこの今和の御代によみがえる歴史の謎の物語

花天井絵の修復保存と花天井絵の奉納

京都佛画研究所

代表絵師・修復士 大里宗之様

絵師 大里道子様

設計施工

有限会社 上杉社寺匠芸